Foto: dreamstime_l_1074074

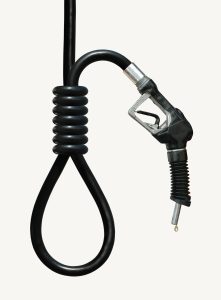

Una certa mentalità vede nell’economia un gigantesco casinò in cui i suoi manager possono aprire o chiudere le porte a piacimento senza grosse conseguenze. Le entrate che si perdono oggi si possono recuperare domani. In questa prospettiva semplificata, è troppo facile dimenticare le catene di approvvigionamento, le piccole imprese, l’industria dei servizi, l’alimentazione e l’energia, e persino la fornitura di assistenza sanitaria. La vasta e globale matrice di scambi che costituisce il mercato globale viene caricaturizzata come un semplice progetto ingegneristico che può essere posto in stand by e poi riavviato a piacimento.

Questa potrebbe sembrare una posizione morale, come ci hanno detto: prima vengono le vite umane e poi l’economia, ma questo avviene solo se si separa l’economia dalla vita umana. Questo è sbagliato! L’economia è una preoccupazione umana legata all’intera esperienza della vita sulla terra. Non può essere accantonata. Del resto, la stessa erogazione dell’assistenza sanitaria non può essere separata dall’economia, come gli eventi hanno duramente rivelato.

I ministri si sono sottomessi alle direttive dei Centri per il controllo e di prevenzione delle malattie, e hanno ordinato agli ospedali di terminare gli interventi chirurgici selettivi, dando priorità ai pazienti COVID. Questo è stato un errore enorme, che sicuramente è costato molte vite.

Ogni volta che si parlava di danni collaterali e di dubbi sul fatto che le chiusure avrebbero potuto mitigare il virus, si veniva liquidati e caratterizzati come ignoranti e no vax. Nel frattempo, gli economisti che sapevano dei danni provocati, tacevano, schiacciati dalla paura di essere giudicati insensibili alle vite umane. Queste persone avevano una formazione eccellente in alcuni settori, ma pochi avevano studiato la storia delle malattie infettive o sapevano qualcosa sulle traiettorie dei virus, tanto meno avevano una conoscenza pratica della biologia cellulare. Erano ignoranti su questi argomenti come lo erano sull’astronomia e sulla divisione dell’atomo. Così la maggior parte di loro si è rassegnata e ha lasciato che i professionisti della salute pubblica facessero il loro corso. Si tratta di rimanere nella propria corsia, proprio come il mondo accademico moderno addestra le persone a fare e come i Big Media e le Big Tech svergognano le persone che non lo fanno.

Questo pensiero altamente settoriale ha causato gravi danni durante tutta la pandemia. Gli economisti avevano sbagliato a caratterizzare la salute pubblica che aveva alterato l’economia come una preoccupazione per domani. Il risultato è stato un disastro, e sono passati molti mesi durante i quali la vita come la conoscevamo è stata distrutta con la forza.

Le due persone che alla fine esercitarono una profonda influenza nel riaprire e sostanzialmente salvare il mondo furono i dottori Scott Atlas e Jay Bhattacharya. Atlas aveva una formazione medica e scientifica e aveva scritto diversi libri sulle politiche pubbliche che esploravano l’intersezione di entrambe le discipline. Bhattacharya aveva conseguito un dottorato in economia e una laurea in medicina. Questi due pensatori erano e sono unici nel comprendere che la separazione tra “denaro e vite” è davvero artificiale. Entrambe le discipline hanno a che fare con la vita umana, le scelte, i vincoli e i compromessi.

Sono stati impavidi nell’intrecciare le due preoccupazioni. L’economia non è un progetto ingegneristico. Si occupa della vita stessa. Lo stesso vale per la salute pubblica: la povertà e la disperazione portano alla morte con la stessa sicurezza di un virus mortale. Non è possibile riflettere sull’una senza includere le preoccupazioni dell’altra.

Il dollaro americano ha perso il 13,5% del suo valore da quando sono iniziati i blocchi, il che è un altro modo per dire che i salari stanno diminuendo, le tasse nascoste stanno aumentando e i risparmi vengono erosi. Improvvisamente, gli economisti si mettono in mostra per spiegare cosa fare al riguardo, mentre gli esperti di salute pubblica si affannano a cercare qualche altra malattia in libertà per riguadagnare il loro profilo pubblico. Sono in competizione con i climatologi che vengono arruolati per affrontare il problema del cambiamento climatico, anche se i media continuano a chiedere alla classe di magnati guidata da Bill Gates di intervenire su tutto nella speranza di ottenere sovvenzioni dalla sua fondazione.

Non possiamo vivere in questo modo. È ridicolo. Dite quello che volete degli scolastici del tardo Medioevo; almeno loro sapevano che c’era un’unità nella verità. Di conseguenza, studiavano tutto, cercando sempre interrelazioni tra le discipline. Fu in quel periodo che nacque la disciplina dell’Economia, non come branca dell’ingegneria o della tecnologia, ma come percorso per comprendere come le vite umane possano prosperare e per esaminare le forze all’opera nel mondo che lo rendono possibile. Non è che ogni intellettuale debba avere una conoscenza universale di tutto; dovrebbe averne quanto basta per non farsi abbindolare dalla falsa competenza degli altri.

Ancora oggi, la letteratura del 18° secolo offre ampie conoscenze. Adam Smith scrisse un libro sulle forze economiche e un altro sulle norme, la morale e la comunità umana. L’intera generazione di intellettuali che lo seguì fece un’impollinazione incrociata delle proprie idee. Per loro imparare da tutti era un obbligo morale.

Gli intellettuali della sanità pubblica non possono semplicemente fornire indicazioni per il futuro, settorializzando e liquidando le preoccupazioni economiche come una mera questione di dollari e centesimi. E allo stesso tempo, non ci si può aspettare che l’economia, come disciplina, dia un grande contributo alla comprensione umana fingendo che l’ignoranza delle questioni di base della salute e del benessere sia totalmente irrilevante per il loro compito.

Queste discipline hanno bisogno l’una dell’altra. L’isolamento intellettuale di qualsiasi tipo, specialmente quando è legato al potere governativo, dà vita a una pericolosa miopia, all’intolleranza e al fanatismo.